投資信託の分配金再投資による口数の増加にはどのような意味があるのか?

投資信託の取引を行う単位は「口」と呼ばれます。そして一口あたりの値段のことを基準価額と呼び、多くの投資信託では10,000口あたりの価格が表記されることが多いですね。

口数と基準価額を掛け合わせることで投資信託の純資産総額となります。

個別株の株数が増えることやETFの口数が増えることと同様に、投資信託の口数が増えることも良さそうに感じます。では、口数を増やすことに意味はあるのか?の問いに対する答えですが…

私の答えは「意味はあるけれども、その意味は状況によって変わる」です。

「え?「口数×基準価額=資産総額」なのだから、口数が増えればその分だけ資産が増えるということでしょ?」「それなら口数を増やすことは当然メリットだよね?」と思いたくなりますが、それには「基準価額が下がらなければ」という条件が付きます。

どういうことなのか?

Contents

分配金再投資(特別分配金のケース)

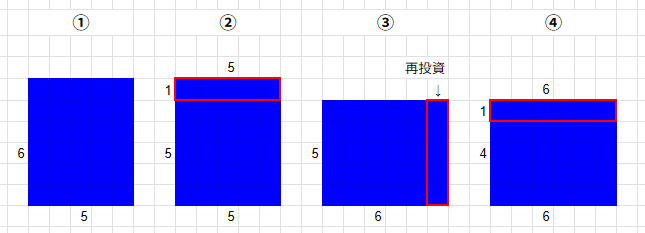

まず、特別分配金(元本払戻金)が出た場合を考えます。

横が口数、縦はざっくり価格(ここでは基準価額や取得単価はいったん置いておきます)とします。

青マスの数で6×5=30(元本)を投資しているイメージ。

①投資初期の資産総額は30マス

②一口あたり1マスの分配金(5マス分:赤枠)が発生(値上がりも値下がりもないとすると全額が元本払戻金)し、価格は5に減少

③元本払戻金を全額再投資すると口数が6に増加、価格は5なので、資産総額は5×6=30マス

④1口あたり1マスの分配金(6マス分:赤枠)が発生(値上がりも値下がりもないとすると全額が元本払戻金)し、価格は4に減少。トータルで4×6+6=30

この一連の流れから、特別分配金(元本払戻金)の場合は再投資により口数が増加しても価格が下がるため資産総額は変わりませんが、分配金は一口あたりで発生するため次回の分配金は増加します。投資金額あたりの分配金の割合(分配利回り)で考えると分配率は上がります。一見すると分配金が増加し喜ばしく感じますが、発生した分配金は全額が元本払戻金のため何も得をしている訳ではありません。

分配金再投資(普通分配金のケース)

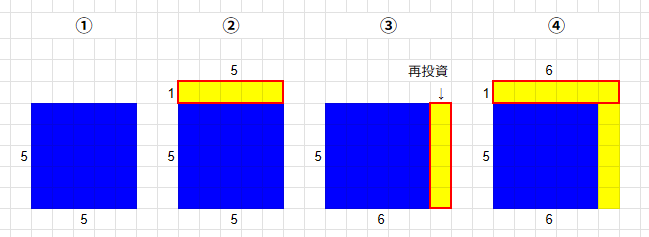

では、普通分配金のケースを見てみましょう。

青マスの数5×5=25(元本)を投資しているイメージです。

利益分を黄色マスで表示してあります。ここでは税金は無視します。

①投資初期の資産総額は25マス

②5マス分値上がりして一口あたり1マスの分配金(5マス分:赤枠)が発生(全額値上がり分=普通分配金)

③普通分配金を全額再投資すると口数が6に増加、価格は5なので、資産総額は5×6=30マス

④1口あたり1マスの分配金(6マス分:赤枠)が発生(全額値上がり分=普通分配金)

トータルで5×6+6=36マス

この一連の流れから、利益が分配された場合(普通分配金)には資産総額が増加し、それを再投資して口数が増加することで次回の受取分配金が増加します。そして、この分配金は全額が利益(普通分配金)なので、口数増加がさらなる利益増加に繋がっていることになります。

普通分配金と特別分配金の再投資による口数増加では意味が異なる

同じように口数が増加しても、前者(特別分配金の再投資)は資産額の増加には寄与していませんが、後者(普通分配金の再投資)では資産額増加に繋がっています。果たして両者の違いは何か?

ここで注目すべきは総マス目数です。

特別分配金の発生とその再投資により口数が増えたケースでは、口数が増えて四角形が横長になっても形が変わっているだけでトータルのマス目の数は変わっていません。一方、普通分配金の再投資による口数の増加では黄色の利益マスの増加によりトータルのマス目が増え資産総額が増加していきます。

投資信託の口数増加は分配金を増やす(分配率が上がる)けれども、それに意味があるかどうかは「普通分配金か特別分配金かどうか=黄色のマスを増やし四角形の面積を大きくすることが出来るかどうか」にかかっているわけで、要はファンドとして利益が出せているどうか次第ということですね。

青の四角形の形だけ変えていてもあまり意味はありません。

投資信託の分配金は取り崩しと同義

全額が利益である個別株の配当金やETFの分配金とは異なり、投資信託の分配金はいわゆる「自動取り崩し」なのでその中身が利益とは限りません。口数増加に比例して分配金が増えたとしても、その中身が特別分配金(元本払戻金)ばかりでは意味がありませんよね。

利益は投じている額に比例しますから、普通分配金の再投資は投資額を増やしさらなる利益へとつながる口数増加です。同様に追加投資をして口数を増やすこと(四角形の面積が大きくなる)も意味がある口数の増加だと思います。

特別分配金(元本払戻金)の再投資による口数の増加は、分配金を増やす(取り崩しを増やす)効果は確かにあります。しかし、それは投資額を減らさないという点では意味がありますが、普通分配金の再投資とは大きく意味合いが異なるのです。

でも、やっぱり口数増えて分配金が増えるのは有利な気がする…

とはいえ、感覚的に口数が多いことはやはり有利な気がするんですよね(笑)

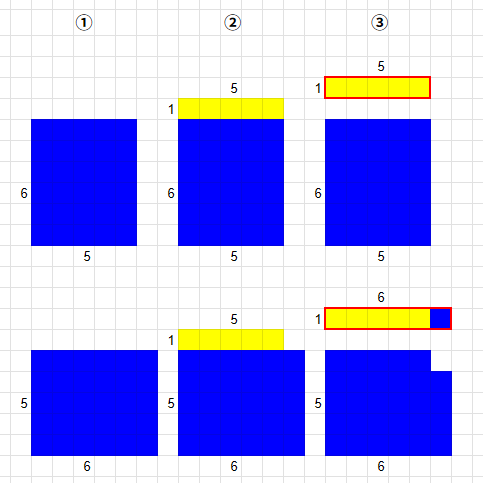

そこで、次のように四角形の面積は同じ(投資額は同じ)で縦長と横長のものを比較(口数が異なる)してみます。

①上段は口数が5、下段は口数が6、どちらもマス目の数(投資している資産額)は30で同じです。

②5マス分の利益(黄色マス)が生じたとします。

③一口あたり1マス分の分配金が発生したとすると、上段は口数が5なので分配金は5、下段は口数が6なので分配金も6となります。上段はすべて利益で普通分配金となり、下段は利益だけでは分配金が賄えないため1マス分は特別分配金(元本払戻金)となります。

さて、どうでしょうか?

下段は口数に比例して分配金が多いのですが、分配金の中身の利益(普通分配金の額)は同じです。そして、上段も下段も分配金を含めたトータルのマス目の数は35と変わりません。

同じファンドに投資していれば、例え口数が多くなり分配金が増えたとしても利益としては変わらないことがわかります。分配金はあくまでも取り崩しなので、口数の違いにより分配金の額に差があったとしても、同じファンドに同じ額を投資していればリターンは変わらないのです。

まとめ

口数だけ増えることにはあまり意味がないかも知れません。

資産額の増加を伴う口数増…プラス

資産額が不変の口数増…プラスマイナスゼロ

こんな感じでしょうか?

やはり特別分配金は損でも得でもないのかなと。元本の払い戻しですから。

それにしても、投資信託のシステムはややこしいですね…

理解が間違えている可能性もありますので、おかしなところがあれば教えてください!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません